FileMakerエンジニア

「システムは入っているけれど、結局エクセルで管理してしまっている」

「情報はあるのに、どこに何があるか探すだけで時間がかかる」

そんな声を私たちは数えきれないほど聞いてきました。

古いシステムやエクセルでの管理をしている場合、経営層は数字を素早く把握できなかったり、現場も進捗を正確に認識できないなどの問題が発生する場合は少なくありません。

こうした問題は、気づかぬうちに会社全体の生産性を下げる要因となります。

そこで注目されているのが 「ダッシュボード」 です。

情報を一画面に集約し、見やすく、分かりやすく、そして直感的に操作できるUI/UXを提供します。

本記事では「ダッシュボードの導入」をFileMakerでご紹介します。

目次

ダッシュボードとは?

ダッシュボードとは、システムのデータを一画面に集約し「見える化」する仕組みです。

経営指標・売上・案件進捗・在庫状況など、担当者ごとに必要な情報をひと目で確認できます。

システムを発注する立場で大切なのは「ダッシュボードが単なる画面デザインではなく、意思決定のスピードと精度を高める経営ツール」だという視点です。

なぜ今、ダッシュボードが求められるのか

・データが散らばっている

・必要な情報を探すのに時間がかかる

・システムの操作が複雑でストレスになる

多くの企業で共通するこうした問題がダッシュボードの導入によって解決するからです。

特に、リモートワークや多拠点経営が当たり前になった今「誰でもすぐに理解できる管理画面」は企業の武器になります。

FileMakerで作る管理画面の強み

数ある開発ツールの中でも、FileMakerはダッシュボード開発と相性抜群です。

・ノーコード/ローコードで柔軟に画面設計ができる

・既存のシステムやデータベースと連携しやすい

・PC・タブレット・スマホ対応でどこでも利用可能

「使いやすさ」を発注条件に含めるなら、FileMakerを選択肢に入れることで大幅に開発期間を短縮しつつ、発注者が思い描く管理画面を実現できます。

UI/UXを左右する「使いやすさ」とは

使いやすいシステムとは、デザインがきれいなだけではありません。

・クリック数を最小化

・必要な情報が一目で分かるレイアウト

・誰でも迷わず操作できる導線

UI(見た目)とUX(体験)の両方を設計することで、現場にストレスを感じさせないシステムになります。

結果として、入力ミスが減り、利用率が上がり、投資対効果も高まります。

ダッシュボード導入で得られる具体的な効果

発注者の立場で注目すべきは、効果が「数字」に現れることです。

・集計作業にかかっていた時間を削減

・データの二重入力や手作業を減らしミス防止

・リアルタイムで経営数値を確認できるため意思決定が迅速に

「見える化」によって社員一人ひとりの行動が変わり、組織全体の生産性が底上げされます。

FileMakerで作るダッシュボード

ダッシュボードと聞くとグラフを思い浮かべる人が多いと思います。

グラフにはいろんな種類がありそれぞれの用途にとって使い分けされます。

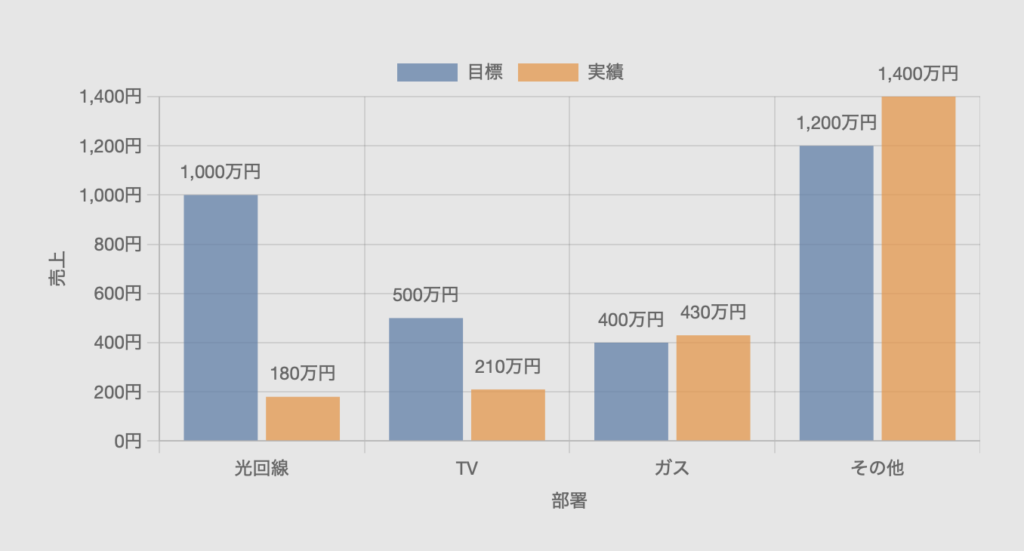

棒グラフ(縦棒・横棒)

・用途:売上の推移、部門ごとの比較、年度別の実績など

・特徴:数量やボリュームを比較するのに最適。特に「どこが多い/少ない」がひと目で分かります。

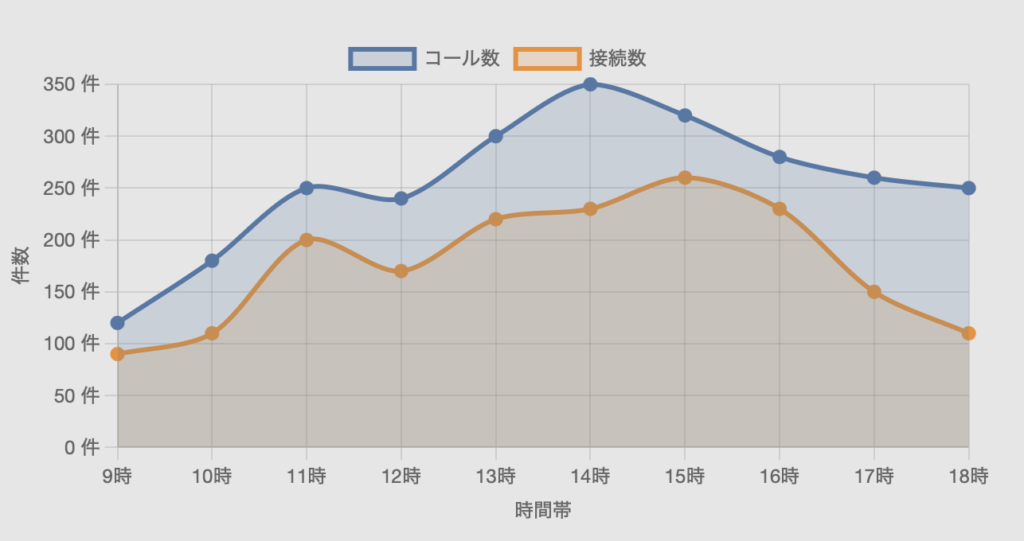

折れ線グラフ

・用途:売上推移、アクセス数の変動、温度や数値の変化

・特徴:時間の経過に伴う増減を把握するのに最適。「右肩上がりか」「下がっているか」を直感的に確認できます。

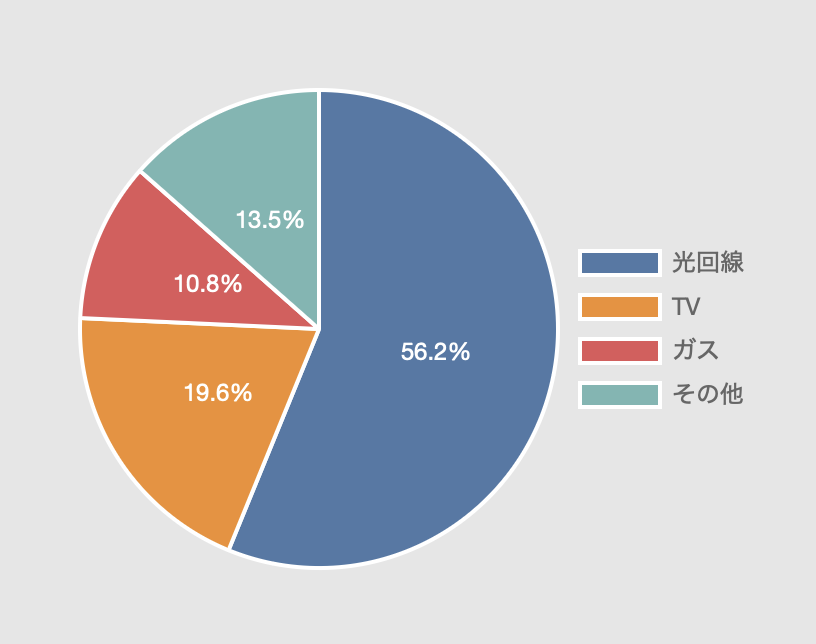

円グラフ / ドーナツグラフ

・用途:売上構成比、マーケットシェア、経費の割合

・特徴:全体に対する割合やシェアを把握できる。シンプルで直感的ですが、項目が多すぎると見づらくなる点に注意。

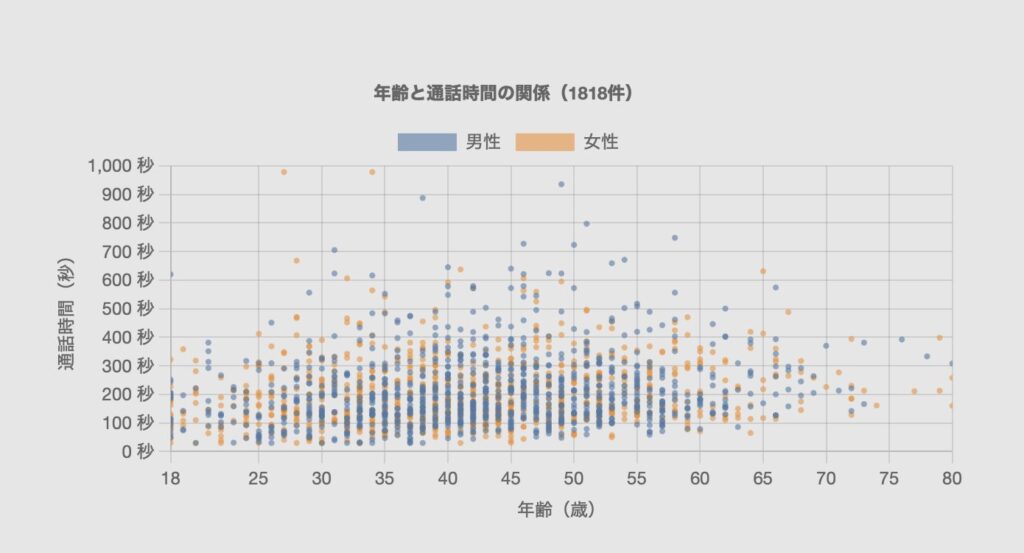

散布図

・用途:売上と利益の相関、顧客属性の分布、品質データの分析

・特徴:2つの数値の関係性やパターンを見つけやすい。単なる集計では見えない傾向を把握できます。

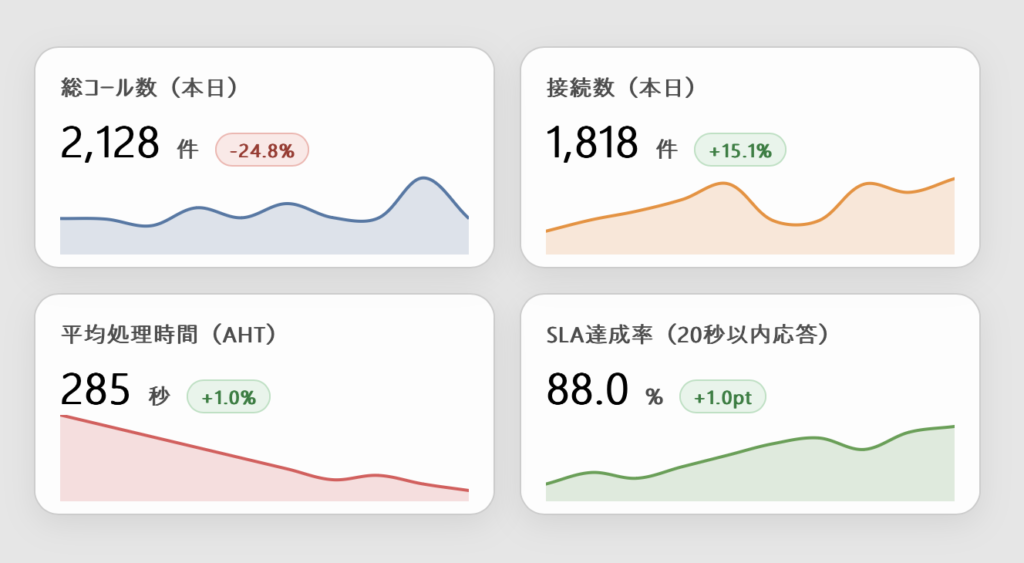

KPIカード + ミニグラフ(スパークライン)

・用途:主要数値(売上、契約数など)を強調表示しつつ、小さな折れ線でトレンドを補足

・特徴:経営層が好む形式。必要最小限の情報で「今どうなっているか」を瞬時に理解できます。

今回使用しているのは、FileMakerのWebビューアで開発をしています。

ダッシュボードに使うグラフは、単に「きれいに見せる」ためのものではなく、用途に応じて適切な種類を選ぶことが重要です。

発注者としては「何を見える化したいのか」「どのデータを重点的に確認したいのか」を整理しておくと、開発会社との打ち合わせが格段にスムーズになります。

また、今回紹介した代表的なグラフ以外にも、レーダーチャート(多角的な指標の比較)や 面グラフ(累積推移や積み上げ効果の可視化)など、さまざまな種類があります。

「どんな情報を一目で把握したいか」に合わせてグラフを選ぶことで、より使いやすく、意思決定に役立つダッシュボードになります。

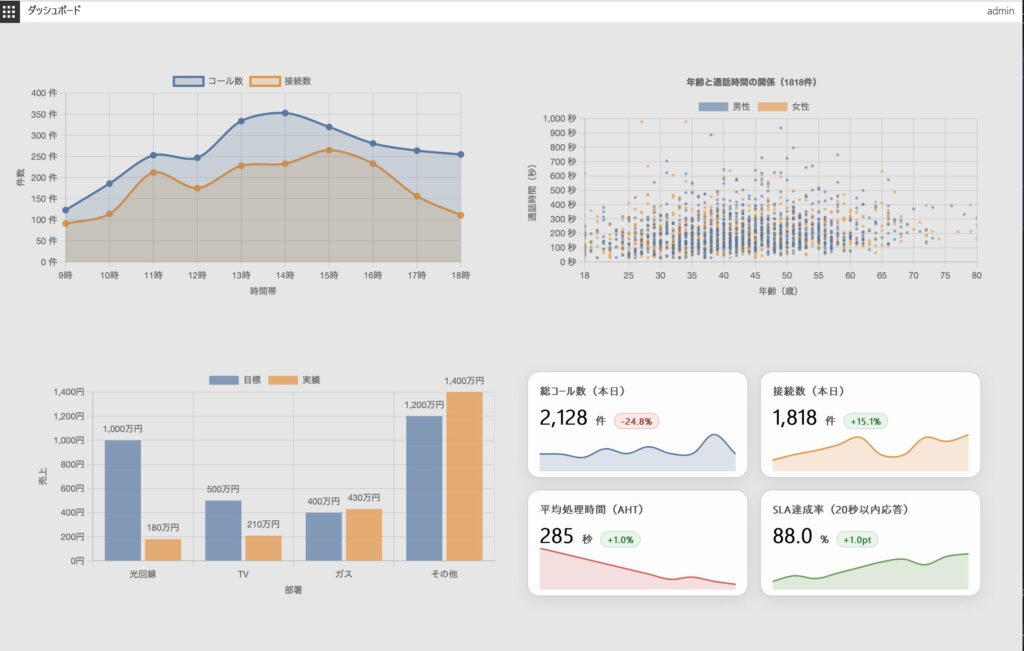

全体

今回紹介したグラフを並べると下の画像ようになります。

並べてみると圧巻ですね。

円グラフが入り切らなかったですが情報が多すぎるのも見づらくなる原因になりますのでダッシュボードに全てを表示するのではなく別画面でより細かいものを表示するのも一つの手です。

また、弊社での開発事例にも実際に開発したグラフについて記載していますので一緒に読んでみてください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

ダッシュボードは、ただデータを「きれいに並べる」ためのものではなく、必要な情報を誰でも直感的に把握できるように設計することが本当の価値です。

発注者としては、まず 「何を知りたいのか」「誰が使うのか」 を明確にし、それに合ったグラフの種類を選ぶことが重要になります。

棒グラフや折れ線グラフのような基本的なものに加え、累積や割合を強調したいなら面グラフ、複数の指標を比較したいならレーダーチャート、といったように用途に応じて最適な表現方法を使い分けることで、ダッシュボードは単なる「飾り」ではなく、意思決定を支える「経営ツール」として機能します。

最初の設計段階で「どの情報をどの形で表示すれば業務に役立つか」を整理しておけば、開発会社とのコミュニケーションもスムーズに進み、完成度の高いシステムにつながります。

また、株式会社ブリエでは、FileMakerを活用したシステム開発や運用支援を行っています。

業務システムのセキュリティについてのご相談もお気軽にお問い合わせください。

多岐にわたる業種での経験を経て、現在はFileMakerを中心に活躍中のエンジニアです。ローコード開発を得意としながらも、Django、React、Flutterなどの技術にも挑戦し、幅広い開発スキルを習得。常に自分の技術を磨き、より良いソリューションを提供できるよう、継続的にスキルアップを図っています。多彩な技術を駆使して、クライアントのニーズに応える柔軟性と、迅速かつ効果的な開発力が強みです。

-300x200.jpg)

-1024x290.png)